В этом тексте мы знакомим вас с переводом и краткой выжимкой статьи Дэвида Кэмпани The PhotoBook Review 007 (Aperture, 2014), посвященной вопросу становления термина «фотокнига».

Дэвид Кэмпани — британский писатель, куратор, художник и педагог, один из наиболее влиятельных теоретиков современной фотографии. Он автор множества книг о фотографии, включая Art and Photography (2003), Photography and Cinema (2008) и On Photographs (2020), в которых он исследует связи фотографии с искусством, кино, контекстом публикации и восприятием, рассматривая её как способ мышления и форму существования во времени.

Кэмпани отмечает поздний академической интерес к медиуму и обращает внимание читателей на ключевые труды, которые способствовали закреплению этого термина. Автор задается вопросом: должна ли фотокнига существовать в рамках строгой дисциплины или сохранение свобод и разнообразия форм остается важнее?

Как появился термин «фотокнига» и что способствовало его широкому распространению?

На эту тему размышляет британский писатель, куратор, художник и педагог Дэвид Кэмпани в статье The PhotoBook Review 007 (Aperture, 2014). По мнению автора, термин получил широкое распространение сравнительно недавно — лишь в XXI веке, хотя сама практика создания фотографических книг насчитывает почти два столетия. Отсутствие распространенного названия позволило этому медиуму оставаться более свободным и разнообразным:

Создание фотокниг не воспринималось как практика с единым названием, что, вероятно, способствовало обогащению и разнообразию этой практики. — Дэвид Кэмпани

С 1920-х по 1970-е годы, несмотря на публикацию выдающихся изданий — таких, как Antlitz der Zeit Августа Сандера, Atget: Photographe de Paris и The Americans Роберта Франка, — фотокниги почти не становились предметом критического анализа.

При всей утонченности фотографий, дизайна, монтажа и полиграфии, при всем понимании того, как фотокнига может взаимодействовать со своим культурным контекстом или превращаться в комплексный документ, нечто все же ускользало от критиков и комментаторов. Как будто только тогда, когда фотографически иллюстрированные издания начали вытесняться телевидением, видео, а затем интернетом, они стали объектом пристального внимания. — Дэвид Кэмпани

[один из первых серьезных академических жестов]

Книга Кэрол Армстронг Scenes in a Library: Reading the Photograph in the Book, 1843–1875 (1998), где автор осмысляет раннее взаимодействие фотографии, текста и печатной страницы:

Рассуждения Армстронг о книгах Анны Аткинс, Уильяма Генри Фокса Тальбота, Джулии Маргарет Кэмерон и других чрезвычайно проницательны, а её попытка взглянуть на тот далёкий, но важный момент сквозь призму современной критической теории — амбициозна. Когда я прочитал эту книгу, мне показалось очевидным, что именно она должна открыть новое направление исследований. Но этого не случилось. — Дэвид Кэмпани

[преодолевая рубеж]

2001 год — публикация Эндрю Рота The Book of 101 Books: Seminal Photographic Books of the Twentieth Century и трилогия Мартина Парра и Джерри Бэджера The Photobook: A History (2004 года).

Вышеупомянутые богато иллюстрированные антологии представляют широкий спектр изданий, формируют своего рода канон и служат справочниками для коллекционеров, знатоков и кураторов. — Дэвид Кэмпани

[время основательных академических трудов]

→ сборник The Photobook: From Talbot to Ruscha and Beyond: результат регулярных встреч группы британских учёных, включая Дэвида Кэмпани;

→ исследования Кэролайн Блиндэр: о пересечении фотографии и литературы в США;

→ Ян Уокер о сюрреализме: исследование взаимодействия текста и изображения);

→ Дэвид Эванс обо всём: от фотомонтажа до ситуационизма.

До сих пор не сформировался критический подход к размышлениям о монтаже и редактировании. Как можно выразить бесконечно разнообразные способы, которыми одно изображение влияет на другое и, затем, на последующее? В 1920-е годы кинематографистами и теоретиками кино, особенно в Советском Союзе, были созданы тонко выстроенные (иногда революционные) теории кинематографического монтажа — вспомним глубину идей Кулешова, Эйзенштейна, Вертова. В эпоху развития массовой прессы и невероятных экспериментов с формой книги можно было ожидать столь же глубокого дискурса о редактировании фотографий. Но кроме отдельных обсуждений фотомонтажа и коллажа этого не произошло. Даже выдающиеся визуальные редакторы прошлого века — Стефан Лоран, Андре Мальро, Франц Ро, Робер Делпир — мало говорили и ещё меньше писали о своей работе. — Дэвид Кэмпани

Особое значение Кэмпани придаёт книге Блейка Стимсона The Pivot of the World: Photography and its Nation (2006), где автор утверждает, что фотографический смысл рождается не в отдельных изображениях, а в пространстве между ними, в их взаимовоздействии. Эта идея оказала заметное влияние на последующие исследования, включая книгу Сары Э. Джеймс Common Ground: German Photographic Cultures across the Iron Curtain (2013).

[итог, но не финал]

В современном состоянии фотокнига как явление и практика ещё недостаточно институционализирована или систематизирована, чтобы считать ее полноценной дисциплиной в академическом смысле. На данный момент это скорее междисциплинарная сфера — сочетающая фотографию, дизайн, литературу, искусство и медиа, — которая продолжает развиваться и формироваться.

Нужны ли фотокниге четкие теоретические рамки и стандарты?

Дэвиду Кэмпани ближе времена, когда термин «фотокнига» ещё не был столь распространен, поскольку он искусственно вводит представление об единстве там, где его, возможно, и быть не должно. Тем не менее именно этот термин обозначает новую эпоху.

По мнению автора, распространение понятия «фотокнига» напрямую связано с интернетом. Новые медиа не заменили печатные, но привели к их переосмыслению. Интернет сделал книги доступнее, а их материальность — более ощутимой. И все же при всей своей новой волне актуальности фотокнига остаётся тихим, устойчивым объектом среди бурного мира цифровой фотографии.

Перевод: Оксана Сазонова

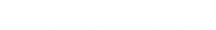

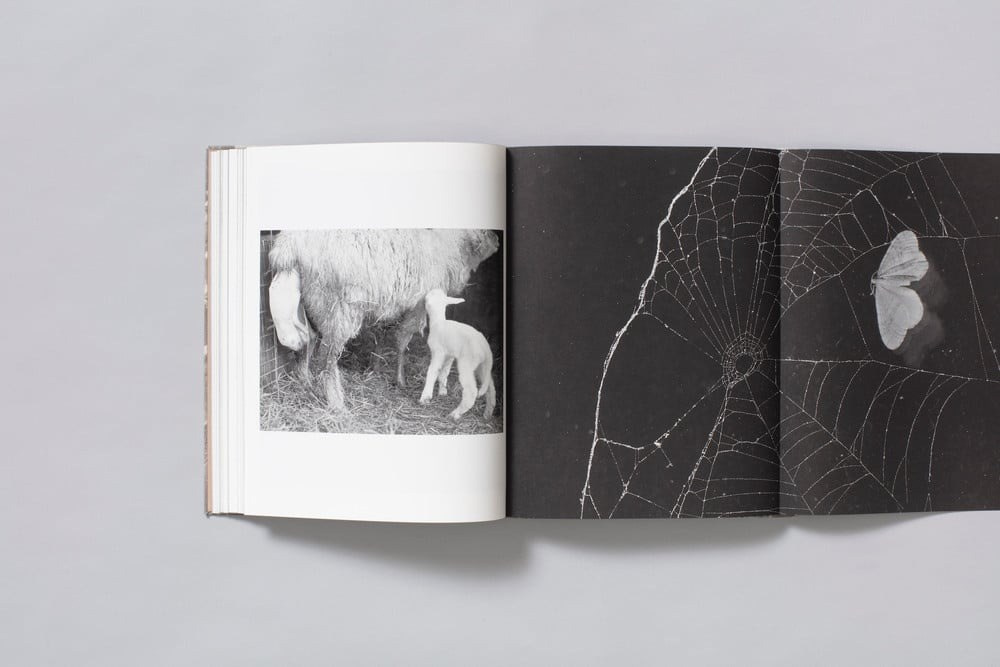

Фото: Dylan Hausthor, фотокнига What the Rain Might Bring